なぜ「年上」というだけで上から目線なのか…だれに対してもマウントを取る「老害の人」の共通点

プレジデントオンライン / 2023年6月16日 9時15分

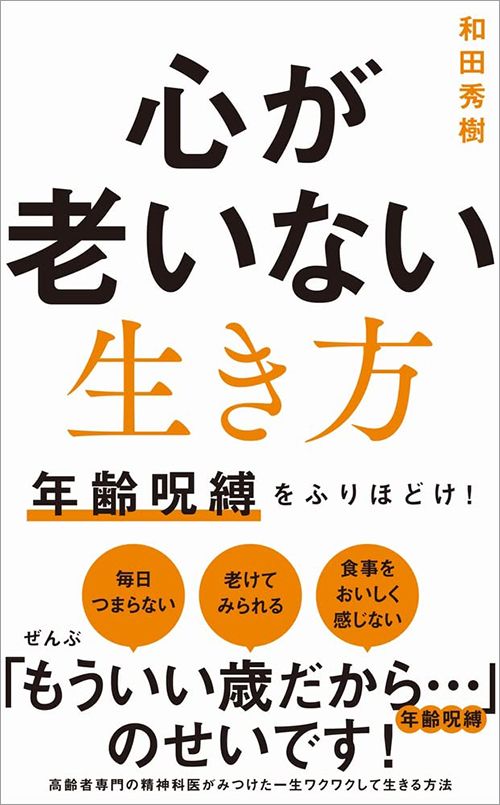

※本稿は、和田秀樹『心が老いない生き方』(ワニブックスPLUS新書)の一部を再編集したものです。

■自分より年上の元気な人とつき合おう

「自分より高齢の人から若さをわけてもらった」

そう言った70代の女性がいます。

「若い人とつき合うと、たしかに華やいだ気分になるけど、どうしても自分の老いを意識してしまう。でもわたしよりずっと年上なのに元気な人とつき合うと自分の歳を忘れてしまう」

この感覚はわかります。

たぶん70歳を過ぎたくらいの人でしたら、同じような経験があると思います。

趣味や勉強のサークルなんかでも、そこに自分より若い人が多いと「ついていけるかな」と不安になりますが、はるかに年上の人が混じっていると安心するし勇気づけられます。

「マイペースでやっていこう。2年間のコースに5年かかってもいいんだから」

そう考えれば気持ちに余裕が生まれてきます。

自分よりはるかに年齢が上の人と一緒だと、自分がまるで子どもみたいに感じるから、かえって力みとか気負いがなくなって楽になれることが多いのです。

■「まだ若い」と励まされると勇気が出る

ましてその年長者が元気な人、若々しい人でしたら「わたしなんかまだ若い」という気分になります。

あなたが自分の夢や計画を話すと「まだ若いんだからやってみなさい」と応援し、「いまは何でも便利になっているから大丈夫だよ」と励ましてくれます。

「もう少し若かったらわたしもやりたかったな」と羨ましがってさえくれます。こうなるとあなたも勇気が出てきます。「そうだな、わたしなんかまだ70過ぎたばかりじゃないか」と自分を励ますことだってできるのです。

そして感じるのは、自分より高齢でも若々しい人たちに共通する心の自由さです。

わたしが精神分析を学んだ土居健郎先生は89歳で亡くなりましたが、晩年になっても学会の権威や定説を批判し、「評価なんて死んでから定まるんだ」と批判を恐れず自分の研究を続けていました。

わたしが尊敬している養老孟司先生にしても、85歳を過ぎてなお昆虫採集に少年のような情熱を傾けていますし、世の中の権威や常識に真っ向から異を唱える心の自由さを失っていません。そういう元気な先輩と向き合うと、自分の心も若さを取り戻すことができるのです。

■享年も死因もはっきりさせないといけないのか

著名人が死ぬと新聞の死亡欄にはかならず年齢と死因が公表されます。ふつうの人でも死んだとわかればまず確かめたくなるのが年齢(享年)と死因でしょう。

「いくつだったのかな?」「何の病気だったのかな」と気にします。

エッセイストの下重暁子さんが自分より年下の知人の訃報に接して、その死因に老衰とあったときに「なんと面倒なことよ」と嘆いていました。

自分より若くして亡くなった人が老衰だなんて、ある意味で驚きです。ほかに死因らしき病気も見つからなかったのだとしても、それなら自然死でも不明でもいいのに無理やり死因を特定し、老衰という残酷な言葉を当てはめるのは無意味なことではないかというようなことを述べていました。

この感覚もわかります。

死んだときの年齢も死因もはっきりさせないと気が済まないのが世の中です。

でも一人ひとりの生き方が違っているように、死に方も違っています。大事なのはどう生きたかということで、何歳で死んだか、死因は何かというのはどうでもいいような気がします。寿命だった、それだけでいいのではと思います。

■「70歳だから…」という区分は意味がない

生きているときの年齢も同じで、70歳だから食生活を変えろとか、75歳過ぎたから後期高齢者だ、80歳ならそろそろ認知症が出てくるといった年齢当てはめの区分は意味がありません。要はその人が毎日どう生きているか、どんな暮らしを楽しんでいるかが大事なのであって、体力の衰えや体調の不安があったら自分なりに工夫してできることをやり続けるしかないはずです。

それでもある年齢になれば、老いに気づかされるときが来ます。

それが何歳のときに起こるのかというのも人によってさまざまになります。

元気なうちは齢なんか忘れてやりたいことをやっていいし、老いを自覚したらそのときに「そういう齢なんだな」と認める。いよいよのときが来たら「寿命じゃしょうがない」と年齢を受け入れる。それが何歳であっても人それぞれの寿命だと思うしかありません。年齢なんか後からついてくるものではないでしょうか。

少なくとも、「もう何歳だから」と自分を拘束する必要はありません。

あくまで自分あっての年齢でしかないのです。

■現役時代は相手の年齢を意識せざるを得ないが…

高齢になって楽なのは相手の年齢を気にしなくていいことです。

勤めていたころはそうもいきませんでした。50代とか60代前半までは、どうしても仕事上のつき合いが多くなります。相手が自分より若いか年長かというのは最低限わきまえておく必要があります。話題の選び方にも気を遣うでしょう。

でも現役をリタイアして仕事抜きのつき合いが多くなると、もう上下関係はなくなりますし、そういう形式的なことはどうでもよくなります。

つき合って楽しい人とつき合えばいいのですから、年齢はあまり気になりません。

自分より年上だろうが年下だろうが、同じ話題で盛り上がるし言葉遣いにもそれほど気を遣うこともなくなります。

もちろん礼儀は尽くしますが、それはお互いに心がけることです。つき合って楽しい人はどんなに年上でもこちらを見下すような話し方はしないし、こちらだってどんなに親しくなっても丁寧な言葉遣いだけは忘れないようにするからです。

これでもう十分ではないでしょうか。

■年齢呪縛につかまっている人が考えること

礼儀さえ忘れなければ、あとはもう遠慮しないでお互いに言いたいことを口にできます。心の自由を妨げるものがないから楽しいのです。

考えてみればこういう人間関係はありそうでなかったことです。

学生時代だって20代30代のころだって、先輩後輩の関係はつねにありました。相手が年上か年下かによって態度や言葉遣い、ときには自分の意見だって変えてきたのです。そういうのはすべて、心の不自由な人間関係でした。

いまはもう、つき合って楽しい相手とだけつき合えばいいのですから、心の枷はなくなります。

ところがここでも年齢呪縛に捕まっている人は相手と自分の年齢を比べてしまいます。

相手がほんの数歳年下とわかっただけで、「そのうち老いを意識するようになる」とか、相手が年上とわかれば「若く見えるけど無理しているな」と同情します。人間関係の中にどうしても年齢を持ち込もうとするのです。

■年上だからと威張る「老害の人」の正体

それにしても不思議です。

せっかく相手の年齢を気にしなくていい人生を迎えたのに、わざわざ不自由な人間関係を作るのはなぜなのかと考えてしまいます。

仮に自分より若々しく見える人が、じつは年上だとわかっても、そこで敬意やいたわりの気持ちが生まれてくるわけではありません。いまも書いたように「無理しているな」とか「若づくりしてるな」と思うだけで、どちらかといえば軽蔑したり違和感を持ちます。

本書のプロローグで女性の年齢にこだわる男の話を紹介していますが、年齢呪縛に捕まっている人にはそういう傾向があります。女性はそんな男とつき合わなくていいのでした。

自分より若いとわかればどうなるでしょうか。

今度は威張りたくなります。相手の意見や考え方に納得しても、自分のほうが高齢なんだと威張りたくなるのです。これもおかしな心理です。だからなんだというのでしょうか。

年齢には上下関係があります。

単純に言って、年上のほうが偉いというイメージです。年少者が自分より年上の人を敬うというのは儒教が教える道徳の一つになりますが(「長幼の序」)、自分が相手より年上とわかって威張りたくなるというのは、それとは違います。単なるマウントです。

実年齢を権威にしてしまったら、威張るだけの高齢者になってしまいます。これがいちばん嫌われる老害の人ということでしょう。

----------

精神科医

1960年、大阪市生まれ。精神科医。東京大学医学部卒。ルネクリニック東京院院長、一橋大学経済学部・東京医科歯科大学非常勤講師。2022年3月発売の『80歳の壁』が2022年トーハン・日販年間総合ベストセラー1位に。メルマガ 和田秀樹の「テレビでもラジオでも言えないわたしの本音」

----------

(精神科医 和田 秀樹)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

孤独死は理想的な死に方である…和田秀樹「ベタベタとした人間関係をさっぱり捨てる」ことの意外な恩恵

プレジデントオンライン / 2024年6月5日 15時15分

-

60代で親友を作るにはこれをやるしかない…医師・和田秀樹が「いい言葉」と言う4文字のマジックワード

プレジデントオンライン / 2024年6月3日 15時15分

-

70代以降に「イライラした高齢者」と「ニコニコした幸齢者」がはっきり分かれていく"ささいな理由"【2023編集部セレクション】

プレジデントオンライン / 2024年6月3日 8時15分

-

「見栄を張ってはいけない」は大間違い…和田秀樹が200万円のワインを買って、人に振る舞い続ける理由

プレジデントオンライン / 2024年5月30日 15時15分

-

これをやって切れる人間関係なら捨てていい…和田秀樹「本当に必要な人間関係を見極めるリトマス試験紙」

プレジデントオンライン / 2024年5月28日 15時15分

ランキング

-

1店内でおもらし、開店前に侵入…“迷惑老人”に苦しむ携帯ショップ店員の本音「ここは老人ホームじゃない」

日刊SPA! / 2024年6月6日 15時54分

-

2好条件でまじめな30代男性に"お断り連発"のなぜ 「ていねいなお付き合い」が招く思わぬ弊害とは

東洋経済オンライン / 2024年6月6日 12時0分

-

3サウナでやけど&骨折の事故 足指5本切断も 消費者庁が注意喚起

オトナンサー / 2024年6月5日 22時10分

-

4ケースはバッテリー非搭載。でもケーブル付きでスマホからも充電できるワイヤレスイヤホン

&GP / 2024年6月6日 6時0分

-

5ユニクロ店員も愛用している「感謝祭でおトクに買っておくべき夏物ボトムス」3選

女子SPA! / 2024年5月29日 15時46分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください